1、企业如何不内卷?

企业陷入“内卷”的一个主要原因是创新不足。而优秀的创新企业可以摆脱低水平的内卷,让股东、员工和客户三方共同分享创新所创造的价值,并推动社会的持续发展。先来看一个典型案例。

A是一位大学教授,发现K化合物可以用于医疗美容领域,能够避免手术导致的医疗风险,降低手术恢复期的治疗成本。为了转化该技术成果,高校批准A教授将一部分技术内容申请专利。

B是一位创业家,善长商业策划和企业管理。经过评估,B看好K化合物的市场前景,于是B筹措天使资金成立了KB公司,以现金加股权为对价,从高校取得该技术及专利权的独占许可,并且A教授同意担任KB公司的技术总监。

为了筹措后续研发的资金,KB公司进行了几次融资。A教授带领研发团队克服了该技术存在的不足,并大幅降低操作成本。然而产品走向市场还需要更多的资金,于是KB公司申请在股票市场公开交易,吸纳社会资本共同投入K化合物的转化。在资金的持续投入下,K化合物成功地转化为符合市场需求的产品。

D公司是医美行业的头部企业,掌握着全球最大的医美产业渠道。为尽快打开市场,KB公司将该产品的全球独家代理权许可给D。借助D的渠道资源,该产品迅速被用户接受,创造巨大的经济价值。KB公司的股价持续上扬,给高校、A教授、B和公司员工带来相应的回报。而医美治疗的用户也从中获益:不仅节省了费用开支,而且原来14天的术后恢复期缩短为7天。

由于构筑了知识产权的保护壁垒,KB公司优先考虑的是如何开创K化合物的应用领域,造福更多的患者,而不用担心“内卷”的问题。

2、知识产权,为技术转移而生

类似这样的技术转移案例几乎每天都在上演。医药行业,2023年全球处于研发中的新药技术21292项(其中美国占49%,中国占23%)。另据2020年的一项统计,抗肿瘤领域的在研的新药项目由中小企业主导研发的占46%。此外,先后有500余家医药研发企业从美国纳斯达克市场获得过融资。

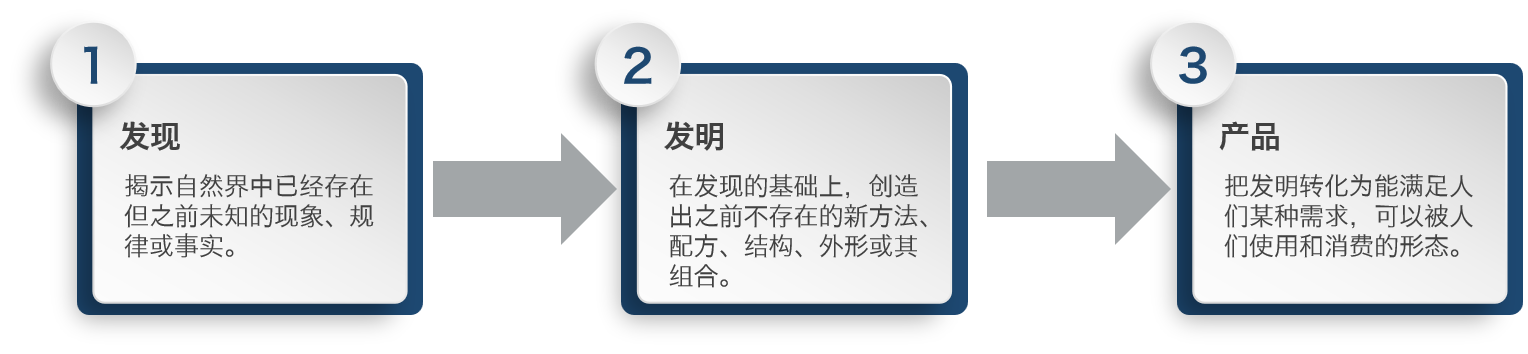

在知识经济时代,从发现到产品(如下图)的工作内容非常复杂,单枪匹马的发明人难以胜任,通常需要团队协作才能实现。

在前面的案例中,A教授虽然发现了K化合物的用途,然而大规模生产K化合物需要化学工程知识;优化K化合物的使用方法需要医学知识;研究K化合物对人体的安全性需要生物学知识;获得融资需要金融知识;产品定价及推广需要市场营销知识……不计其数的人相互协作,把自己的资金或智慧投入到K化合物的产品开发当中,最终获得了成功。如果没有知识产权来保障各方的智慧投入受到尊重和获得回报,K化合物能否顺利转化为产品并创造巨大的价值?

“知识产权,为技术转移而生”意味着若期望通过技术转移获得某种利益,则必须重视知识产权工作,但知识产权不会自动促进技术转移。WIPO(世界知识产权组织)有192个成员,技术转移较为活跃的国家/地区凤毛麟角。此外,知识产权保护力度应该适中,不论是过于松懈的知识产权保护,还是过于严格的知识产权保护,都不利于技术转移,甚至会导致租值耗散。

“租值耗散”指的是原本有价值的资源,由于不合理的产权或制度安排,导致其价值下降甚至完全消失的经济现象。后续文章会对此深入阐述。

“知识产权,为技术转移而生”还有另一层含义:若并未期望通过术转移获得收益,则无需申请知识产权。2009-2018年,中国高校授权后失效的专利累计58.8万件,由此导致的财政资金浪费达2.94亿元(假设平均每件专利的申请和维护成本为5000元)。最新数据显示,中国高校和科研院所的存量专利共134.9万件,假如无法实现技术转移,申请这些专利浪费的财政资金将超过6亿元。与其如此,还不如向中国工程院院士,“共和国勋章”获得者王振义先生学习,把发明向全社会无偿公开,不申请知识产权保护。

版权声明:原创文章,未经网站管理员许可请勿转载。转载本文需注明“经技转会客厅同意转载”。